初见:惶惑里的信任托付

2008年的夏天,谢阿姨被确诊为乳腺癌。手术后,她虚弱地躺在病床上,双手颤抖地捧着那张写有“乳腺浸润性导管癌,淋巴结4枚转移”的病理报告,眼神黯淡地说:“治不好的,别浪费家里的钱了……”

那一刻,我的心被深深触动。从那以后,我一有空就去病房,和她还有她的女儿聊天。“您看,这些病人和您情况类似,有的比您还严重,现在都恢复得不错。”“医保能报销大部分,费用别太担心。”当我拿出那些康复病友的照片,一张张笑脸温暖而真实,她终于紧紧握住我的手,声音哽咽却坚定:“周医生,我听你的。”

这一句“听你的”,是一份生命的托付,也成了我从未敢忘的初心。

相伴:病房里的温度与微光

术后疼痛让她不愿活动,我一边轻柔地为她换药,一边小心扶她慢慢下床;化疗期间,她脱发、呕吐,体重直线下降,我不断调整方案,教她按摩穴位、热敷缓解不适。

有一次,她因脱发不愿照镜子,只是望着窗外默默流泪。我走到她身边,帮她带上帽子, “头发暂时离开,是为了让你更专注地恢复体力。我认识的好几位阿姨,康复后新长的头发又黑又密。”

她终于也努力地弯起了嘴角——那一刻我明白,医学有时是技术,但更多的时候,是心与心的照见。

绝境:信任,是黑夜中唯一的光

2016年,复查结果提示“肺转移”。我拿着报告,心不断下沉。先跟她女儿沟通后,我再跟她解释。

我坐在她边上,拿出最新的指南推荐方案,轻声而坚定地说:“现在有内分泌治疗,副作用小,很多人用药后活了十几年。您还没有抱上孙子呢,我们再试一次,好吗?”我把自己的手机号码留给她:“不管什么时候,不舒服就打我电话。”

陪伴,终于等来了破晓的光。三个月后,复查显示肺部结节缩小;一年后,肺转移灶基本消失。当她再次抱住我,泣不成声时,我的眼眶也湿了——是信任,在看似无路的夜里,凿出了一线天光。

相依:17年,我们一同走过

2019年,命运再次考验——脑转移来袭。她没有退缩,而我,也依然在她身边。面对中枢神经系统转移,我一度预感生命可能进入倒计时,而这一次的治疗,是她让我见证了生命的奇迹。再次调整治疗方案后,脑转移灶得到控制,未再复发。

今年,她80岁了。17年,病历摞成厚厚一叠,她每次复诊,总会为我带一份淡淡的花茶。她说:“周医生,我不知道怎么谢你,这花茶是将花的香气和形态以另一种方式呈现,就像你的治愈与陪伴。”那不仅是一份礼物,也是一盏灯,照亮我从医的每一天。

医路漫长,有时治愈,常常帮助,总是安慰。我愿意,永远做那束不熄灭的光。

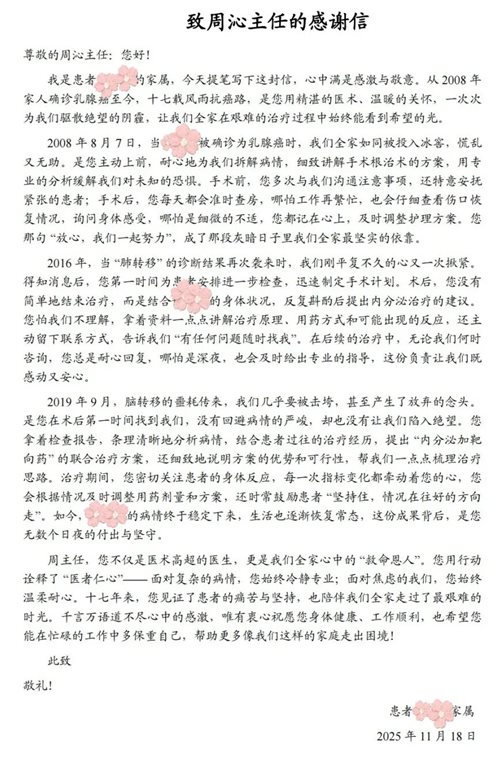

附:来自患者家属的感谢信

服务热线: 0512-57559009

母婴热线: 0512-57026117

东部新院区:昆山市前进东路566号

关注微信公众号

Copyright © 2013 昆山市第一人民医院 版权所有 未经许可不得转载 苏ICP备14019617号