最近,昆山气温逐渐走低,秋意渐露,温湿度环境更适宜蚊虫滋生。人们更容易受到虫咬皮炎的困扰,秋季被蚊虫叮咬后痛痒难耐,且多日不退,民间素有“秋蚊猛如虎”的说法。

1.秋天有哪些常见的“咬人精”?

秋季是昆虫活动的高峰期,常见的“咬人精”可以归为以下两类:

蜇刺类昆虫

这类昆虫在受到威胁时会蜇人,注入毒液,如蜜蜂、黄蜂(马蜂)、蚂蚁、蝎子等。

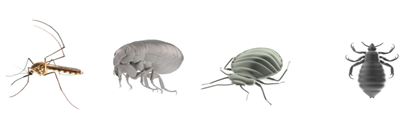

吸血类昆虫

这类昆虫以人类血液为食,叮咬时会将唾液注入皮肤,如蚊子、跳蚤、臭虫、虱子(头虱、体虱、阴虱)等。其中特别是秋蚊,在凉爽湿润的天气里繁殖旺盛,引发人们较多皮肤困扰。

2.为啥秋蚊如此“凶残”?

温度适宜

蚊子是冷血动物,最适宜的温度是25~30℃,所以蚊子也很怕热,这也是在炎热的酷暑蚊子喜欢早晚出没的原因。

为过冬储能

秋季雌蚊为储备越冬能量,加剧了吸血活动,其唾液中含有的多种蛋白质复合物,更容易引发强烈的过敏反应。

3.蚊虫叮咬后,有哪些健康风险?

部分蚊虫可能携带病原体,人体在被叮咬后可能致病。例如:

疟疾——由按蚊传播,秋季若前往南方山区、农村,需警惕被携带疟原虫的按蚊叮咬,症状表现为周期性发热、寒战、乏力;

发热——由白纹伊蚊传播,秋季仍是南方部分地区(如广东、海南)的流行期,症状包括高热(39℃以上)、头痛、肌肉酸痛、皮疹;

流行性乙型脑炎——由库蚊传播,主要影响儿童,秋季若儿童被携带乙脑病毒的蚊虫叮咬,可能引发高热、呕吐、意识障碍,严重时危及生命(接种乙脑疫苗是主要预防手段)。

4.如何识别虫咬皮炎?

被治病虫类叮咬,接触其毒液或虫体的毒毛引起的皮肤过敏性炎症反应,称之为虫咬皮炎,也称为丘疹性荨麻疹。它本质上是一种迟发性过敏反应——这意味着,并不是第一次被咬就会起很严重的包,但当身体被同一种虫子多次叮咬后,免疫系统会产生“记忆”,再次被咬时反应就会更剧烈。

通常有以下特点:

皮损形态——最初通常是红色水肿性丘疹(小疙瘩),顶端可有小水疱,特别是儿童患者更容易出现。

分布特点——皮损多分布在暴露部位,如四肢、面部、颈部。但也有部分虫子叮咬部位发生在被衣物覆盖的部位。

主观症状——剧烈瘙痒是最核心的症状,常常影响睡眠和日常生活。如果是蜂、蝎等蜇伤,则以灼痛、刺痛为主。

病程——普通叮咬的皮损通常在1-2周内逐渐消退,留下暂时的色素沉着。但如果持续接触过敏原(如家中有跳蚤),则会反复发作,旧疹未愈,新疹又起。

5.蚊虫叮咬后,怎么会感觉瘙痒?

蚊子叮咬后,会向人体注入含有抗凝物质和麻醉成分的唾液,这些外来蛋白会激活人体的免疫细胞,产生组胺。组胺使毛细血管扩张、通透性增加,导致组织液渗出,形成肿块,同时刺激神经末梢,让我们感觉瘙痒。

6.被蚊虫咬了,应该怎么办?

蚊虫叮咬后,治疗原则以消炎、止痒、防治继发感染为主。

一般处理——蚊虫叮咬初期可局部冷敷(用毛巾包裹冰袋),每次10-15分钟,能有效收缩血管,减轻红肿和瘙痒。

局部治疗——外用炉甘石洗剂、糠酸莫米松乳膏等药物进行止痒消炎。

瘙痒明显时,首选糖皮质激素药膏,如丁酸氢化可的松乳膏、糠酸莫米松乳膏等,每日1-2次,可有效抗炎止痒。

避免抓挠,若瘙痒难忍,可轻轻拍打叮咬处,或用指腹按压,代替抓挠;儿童可戴小手套,防止夜间抓挠。如已抓破,可先使用莫匹罗星软膏等抗生素软膏预防感染,待皮损干燥后再用激素药膏。

其他治疗——如果瘙痒严重影响睡眠或皮疹范围较大,遵医嘱使用西替利嗪、氯雷他定、依巴斯汀等抗过敏药,能有效控制系统性过敏反应和止痒;对于皮损广泛、症状严重的患者,遵医嘱短期口服泼尼松等糖皮质激素,以快速控制炎症;如抓挠后出现红、肿、热、痛、流脓等感染迹象,则需抗生素治疗。

中医认为虫咬皮炎多因湿热毒邪侵袭肌肤所致,可采用清热解毒、利湿止痒的中药进行治疗。

户外活动防蚊虫措施

穿着保护性衣物:户外穿长袖长裤,降低为叮咬的风险;选浅色衣物,减少吸引昆虫。

使用驱虫剂:遵循使用说明喷洒衣物驱虫剂,确保安全。

避免虫类栖息地:户外活动避开积水、草丛等处,尤其在晨昏蚊子活跃时。遇到昆虫避免拍打,特别是隐翅虫,应将其吹走或抖落。

避免“招蚊行为”:许多昆虫喜欢甜味和花香型的香味,应减少户外使用香型产品,以防吸引昆虫。

服务热线: 0512-57559009

母婴热线: 0512-57026117

东部新院区:昆山市前进东路566号

关注微信公众号

Copyright © 2013 昆山市第一人民医院 版权所有 未经许可不得转载 苏ICP备14019617号