2025年4月的午后,阳光正暖,我刚在病例系统里写完查房总结,急促的电话铃声骤然响起:“CCU有个重症心肌炎的患者,现在频发恶性心律失常,血压难以维持,剧烈胸痛!”话音未落,我已抓起白大褂冲向电梯。

此去会诊,一番紧急处置后,在ECMO强力支撑下,我将患者(翁女士)安全“带回”重症医学科(ICU)。在这里,ICU的伙伴们与各类精密的医学设备各司其职,如同紧密咬合的齿轮,高效运转。我们得稳住循环、保障脏器供血、还要防止并发症,目标只有一个:度过心肌水肿期!

世上没有包治百病的“神器”,即便有ECMO保驾护航,新的挑战也不断涌现,她的康复之路布满未知。

翁女士转入ICU后,心肌收缩力持续减弱,当晚频发室速,尿量逐渐减少,迅速增加连续性肾脏替代治疗(CRRT)进行精准容量管理……我有心理准备,未来一周,她的情况可能进一步恶化。重症心肌炎最凶险的时刻,常在发病后7-10天降临,心律失常、心功能断崖式下跌或许将接踵而至。ICU的应对之道,就是直面病情,兵来将挡;充分预判病情走势,扼杀病情恶化的每一个苗头。

所有的救治,都离不开家属的信任与支持。这场与死神赛跑的生命争夺战,他们能真正理解吗?能坚持多久?每次沟通时,这样的疑问总在我心头盘旋。也正因如此,三月底我特意改造了两个病区的沟通室——原本病情沟通时,医生和家属在长长的“柜台”两侧,这无形之中划开了彼此之间的距离。改造后的沟通室,增设沙发和圆桌,我们把家属请进来,共同探讨病情的走势和治疗决策。

翁女士的丈夫成了新沟通室的首位访客。当他哽咽着说出“我上有老下有小,两个孩子不能没有妈妈”时,我那些冷静的“专业分析“,突然显得格外苍白和冷酷。

一周过去,经过多脏器功能的联合救治,翁女士的心肌水肿依然明显,收缩力恢复迟缓,更出现了出血、发热、腹泻等症状。病情走到了分水岭,正是“失之毫厘,差之千里”的关键时刻。

我们一次次组织多学科讨论,邀请心血管内科、康复医学科等专家会诊,每一个决策背后,都是不同专业智慧的交融与碰撞。ICU的每一位伙伴都紧盯着翁女士的监护数据,每日精细化管理胃肠功能、凝血功能、控制感染、调整ECMO、CRRT和呼吸机参数,小心翼翼守护着她那微弱的心跳。

她的丈夫终日守候在病房门口,心急如焚。他最常问我的便是:“是不是希望不大了?”“还有没有更好的办法?”从他布满血丝却直视的眼睛里,我看到了他对我们每一项决策绝对的支持和信赖。这份沉甸甸的托付,如同坚实的巨石,沉在我们团队心底,也成为我们日以继夜、全力以赴的动力源泉。

历经15天惊心动魄的治疗,翁女士的心功能终于从“带机及格”艰难攀升至“撤机理想”状态。

第16天,我们为她成功撤离了ECMO,并顺利脱离呼吸机。拔除气管插管那天,翁女士与丈夫紧握双手,泪眼婆娑。看到这一幕,整个团队悬着的心,终于缓缓落下。

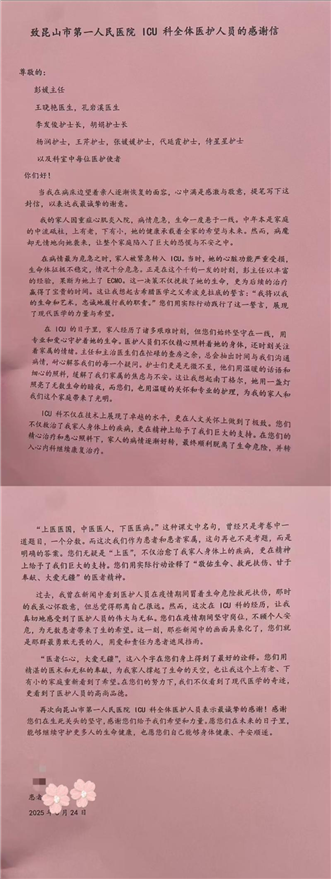

在第23天,翁女士终于转至普通病房继续康复。她丈夫专程送来锦旗和感谢信,我深知这不仅是医院多学科协作下某项技术的成功运用,更是团队与家属同心协力的相互信任的成果。

医疗技术不断进步,仪器设备日益精密,但决定患者能否跨过生死关卡的,除了这些专业硬实力,还有医患之间、家属与医护之间那份柔软而坚韧的情感纽带。每一次坦诚沟通,每一次紧密协作,都在为这场生命争夺战注入不可估量的力量。

附:来自翁女士家属的感谢信

服务热线: 0512-57559009

母婴热线: 0512-57026117

东部新院区:昆山市前进东路566号

关注微信公众号

Copyright © 2013 昆山市第一人民医院 版权所有 未经许可不得转载 苏ICP备14019617号